Minggu, 28 Desember 2025, Hari Raya Keluarga Kudus. Jarum jam di dinding menunjuk pukul 21.34 WIB ketika sebuah pesan singkat masuk ke layar ponsel: “Romo Mudji sampun seda.” Kalimat itu pendek, nyaris tanpa emosi, tetapi daya hantamnya luar biasa. Aku tercenung. Pangkal lidah terasa kaku, kata-kata tak juga keluar. Ada rasa pilu yang perlahan merembes dari dada, menjalar ke seluruh tubuh.

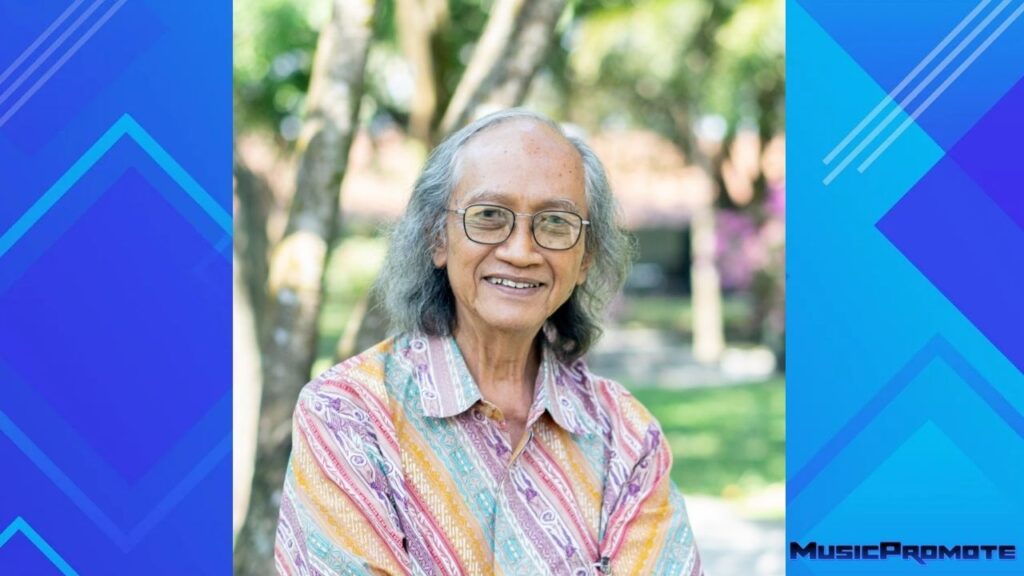

Pesan itu benar adanya. Fransiskus Xaverius Mudji Sutrisno, atau yang lebih dikenal sebagai Romo Mudji Sutrisno SJ, berpulang pada pukul 20.43 WIB di Rumah Sakit Santo Carolus, Jakarta. Serangan jantung mengakhiri peziarahannya di dunia. Ia pulang ke rumah Bapa dalam usia 71 tahun, hanya selang setahun setelah menggenapi “batas usia manusia” menurut Kitab Suci: tujuh puluh tahun, dan jika kuat delapan puluh tahun (Mazmur 90:10).

Kabar itu terasa seperti hentakan sunyi. Tidak gaduh, tidak dramatis, tetapi menggetarkan. Gereja Katolik dan bangsa Indonesia kehilangan seorang imam, filsuf, guru, budayawan, penulis, sekaligus seniman yang selama puluhan tahun setia mengolah iman dan akal budi dalam dialog yang jujur dengan realitas zaman.

Samudra Pemikiran dan Lelaku

Romo Mudji lahir di Solo pada 12 Agustus 1954. Dari kota yang kaya tradisi itu, ia tumbuh menjadi pribadi dengan kepekaan budaya yang kuat. Ia bukan sekadar imam yang berbicara dari mimbar, tetapi peziarah intelektual yang tak lelah menyeberangi batas-batas disiplin: filsafat, teologi, seni, sastra, hingga kritik sosial-politik.

Boleh dikatakan, Romo Mudji adalah samudra pemikiran dan lelaku yang sangat Katolik—dalam arti yang paling dalam dan luas. Katolik bukan sekadar identitas institusional, melainkan cara berada: terbuka, merangkul yang lain, dan berani berdialog dengan dunia. Dibanding dirinya, aku hanyalah setetes air hujan yang jatuh ke samudra luas itu.

Apa jadinya jika setetes air hujan bercerita tentang samudra? Tentu ia tak akan mampu menggambarkan keseluruhannya. Ia hanya bisa berkisah tentang pengalamannya sendiri saat menyentuh air yang jauh lebih luas dan dalam. Maka, tulisan ini pun harus dibaca sebagai kesaksian yang terbatas—sebuah obituari personal, bukan potret utuh seorang Romo Mudji.

Perjumpaan Lewat Pikiran

Aku mengenal Romo Mudji sejak dekade 1980-an, bukan lewat perjumpaan fisik, melainkan melalui tulisan dan tuturannya. Narasi-narasinya yang filosofis dan kritis tentang agama, budaya, sosial, dan politik kerap hadir di buku-buku, artikel media massa, hingga forum-forum diskusi publik. Di kemudian hari, suara dan wajahnya juga akrab di layar televisi dan, belakangan, di media sosial.

Ia berbicara dengan bahasa yang jernih, kadang tajam, tetapi selalu mengundang dialog. Romo Mudji tidak memanjakan iman dengan kenyamanan palsu. Ia justru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengusik: tentang relasi iman dan kekuasaan, agama dan pasar, Gereja dan kaum kecil, spiritualitas dan budaya populer.

Sebagai pengagum, aku harus jujur mengakui keterbatasanku. Terlalu sedikit yang mampu kutangkap dari lautan pikirannya. Kendalanya ada pada diriku sendiri: buta filsafat dan teologi. Namun dari serpihan-serpihan kecil yang kuterima, ada benang merah yang selalu terasa.

Tiga Kata Kunci: Hening, Yesus, dan Pasar

Dari jagad pikir dan lelaku Romo Mudji, aku mencatat tiga kata kunci yang terus bergaung: hening, Yesus, dan pasar.

Hening bukan sekadar diam tanpa suara. Bagi Romo Mudji, hening adalah ruang batin tempat manusia berjumpa dengan dirinya sendiri dan dengan Allah. Di tengah dunia yang riuh oleh opini, hoaks, dan kepentingan, hening menjadi tindakan radikal. Dari hening itulah lahir kejernihan berpikir dan keberanian bersikap.

Yesus adalah pusat. Bukan Yesus yang dibekukan dalam dogma kaku, melainkan Yesus yang hidup, menyapa, dan berjalan bersama manusia konkret—terutama mereka yang tersingkir. Romo Mudji kerap menafsirkan iman Kristiani sebagai panggilan untuk turun ke realitas, bukan melarikan diri darinya. Yesus hadir di tengah luka sosial, bukan hanya di altar.

Pasar melambangkan dunia modern dengan logika ekonomi, konsumsi, dan kekuasaan. Romo Mudji tidak menolak pasar secara simplistis, tetapi mengajaknya berdialog dengan etika dan spiritualitas. Ia kritis terhadap absolutisasi pasar yang mengorbankan martabat manusia. Baginya, iman harus berani bersuara di tengah mekanisme ekonomi yang kerap tak berwajah.

Ketiga kata ini—hening, Yesus, dan pasar—membentuk segitiga refleksi yang khas. Di sanalah Romo Mudji berdiri: seorang imam yang merenung dalam hening, berakar pada Yesus, dan bergulat dengan realitas pasar serta budaya zaman.

Guru yang Mengajak Berpikir

Sebagai guru dan intelektual publik, Romo Mudji tidak pernah memosisikan diri sebagai pemilik kebenaran tunggal. Ia lebih suka mengajak orang berpikir bersama. Ia percaya bahwa iman yang matang tidak anti terhadap kritik, dan akal budi yang sehat tidak perlu takut pada iman.

Banyak orang—mahasiswa, aktivis, seniman, rohaniwan—merasa ditemani oleh pikirannya. Ia memberi bahasa bagi kegelisahan banyak orang beriman yang hidup di tengah dunia modern yang kompleks dan sering kali ambigu.

Sugeng Kondur

Kini, Romo Mudji telah menyelesaikan peziarahannya. Ia pulang dengan membawa seluruh pergulatan pikir dan lelakunya. Bagi Gereja dan bangsa ini, kepergiannya adalah kehilangan besar. Namun bagi iman, kematian bukan akhir, melainkan kepulangan.

Sugeng kondur, Romo Mudji Kinasih. Terima kasih atas keberanian berpikir, ketulusan iman, dan kesetiaan pada kemanusiaan. Samudramu tetap luas, dan setetes air hujan seperti kami akan terus mengenang bagaimana rasanya pernah menyentuh kedalaman itu.

Baca juga : Gangguan Pendengaran akibat Terpapar Suara Keras

Jangan Lewatkan Info Penting Dari : pestanada